Часть 1 читайте здесь

Полиморфные* чудовища Востока

Знавали крылатых чудовищ-гибридов и обитатели древнего Востока. Нечто подобное «летало» в иранской мифологии. Это так называемая птица-собака Сэнмурв-Паскудж. Самые ранние упоминания о ней обнаруживаются в Авесте. А подробнее говорится в персидском эпосе X века Шахнамэ. Сэнмурв изображен на иранских риалах 1948 года.

Странного пса с павлиньим хвостом и крыльями орла рисовали на стенах сасанидских дворцов, на дорогих тканях и украшениях. В персидских, курдских и армянских волшебных сказках это чудо-юдо частенько приходит на помощь человеку. То выносит его из подземного царства мертвых. То одаривает волшебными перьями, исполняющими заветные желания, на пример волосков из бороды старика Хоттабыча.

В древней Персии особым расположением правящей верхушки пользовались так называемые львиные грифоны. Их можно лицезреть на цветных кафелях из дворца Дария I в Сузах (490 г. до н. э.). Сегодня они хранятся в собраниях многих музеев мира. В том числе в парижском Лувре.

Они-таки особенные…

Помимо загнутых кверху и вперед маховых перьев, львинных лап и хвоста, орлинных когтей и изящных рожек на голове, они имеют и весьма характерные особенности. А именно странные фигуры на крупе в виде фасолины или классической скобки. Российский и советский археолог и антрополог Сергей Иванович Руденко (1885-1969) считал, что эти элементы появились в персидском искусстве «под влиянием скотоводческих племен, в том числе скифов и саков».

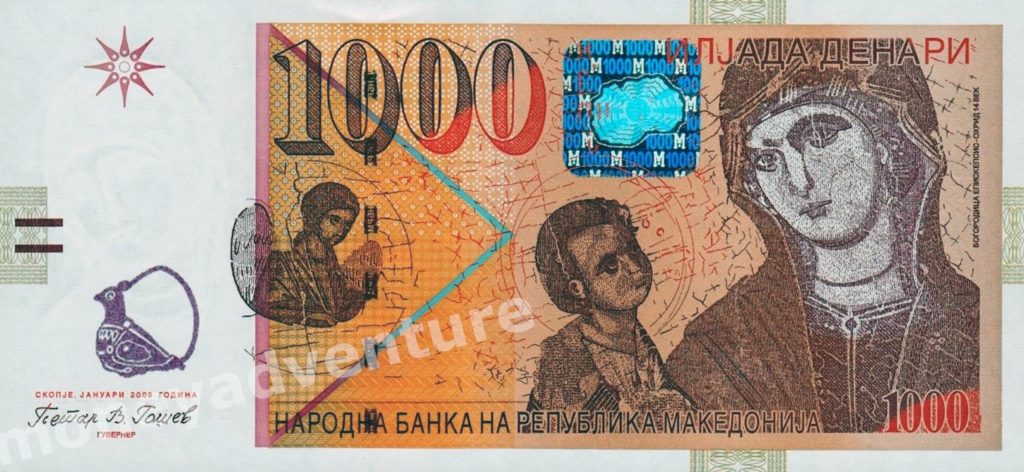

Ахеменидский грифон украшал не только памятные иранские монеты, но и одну из обиходных банкот. Это бумажный дензнак в 1000 риалов, находившийся в обращении в 1970-х годах. Кстати, рисунок зверя, рядом с портретом шаха Мохаммеда Реза Пехлеви (1919-1980), имеет ту же окраску, что и оригиналы в Лувре.

Геральдические охранители

Нельзя обойти вниманием и грифона на дензнаках Грузии первых (после развала СССР) национальных выпусков.

Этот зверь, между прочим, не выдумка художников и дизайнеров. Его образ позаимствован с настоящего древнего барельефа на восточном фасаде храма Самтависи (XI в.). Одного из самых известных памятников средневековой грузинской архитектуры. Во всех деталях его можно рассмотреть на монете в 50 тетри 1993 года.

Интересно, что оригинальная «бородка» у грузинского грифона встречается в основном на средневековых изображениях. В доказательство чему можно привести силуэт таинственной зверюги на керамической плитке XII века. Которую «сохранили» для потомков в том числе и на памятной монете Украины «Древний Галич».

Есть свой чудо-зверь и в латвийском гербе. А перебрался он туда из средневековой символики Задвинского герцогства**. И если верить пояснениям геральдического реестра, призван символизировать культурно-исторические области Видземе и Латгалию в Восточной Латвии.

Впрочем если кто-то полагает, что грифоны – это пережитки давнего прошлого, то он глубоко ошибается. Удивительные существа иногда появляются и в современной геральдике. Яркий пример тому – герб казахского города Актобе. С 1998 года его также украшает орлиноголовый грифон (художник Сагинтай Алимбетов).

И что общего?…

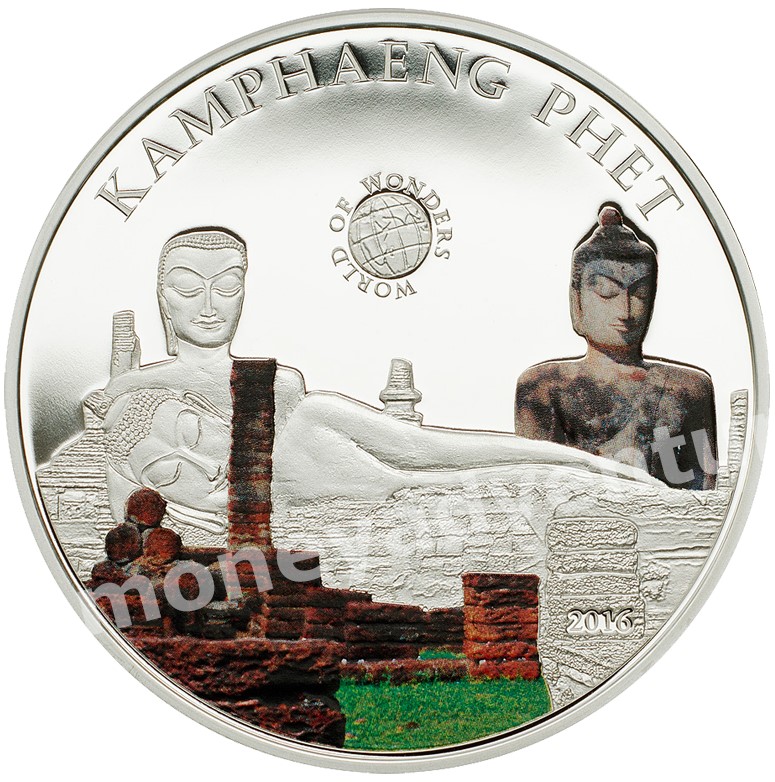

Казалось бы, ну что может быть общего у самого населенного города Западного Казахстана с охранявшими золото чудовищами из скифской мифологии? Однако образ хищного полузверя-полуптицы был хорошо известен и далеким предкам казахов. По территории этого центральноазиатского государства в древности кочевали самые разные народы. Были там и свои скифы. Мы их знаем как саков***. Хотя, например, ахемениды вообще всех скифов называли саками. Как бы там ни было, но в 1992 году вблизи Актобе была сделана удивительная находка – скульптура грифона, датируемая X веком до н. э. Этот арефакт и вдохновил художника на создание современного геральдического животного. А в 2011 году в памятной серии «Города» была отчеканена монета в 50 тенге в честь Актобе с загадочным персонажем недошедших до нас степных мифов.

В 1992 году свой грифон появился и на гербе у крымчан. Хотя на полуострове образ удивительной химеры известен по-меньшей мере со II-го столетия до н. э. Разработчики нового герба Крыма искали для своего детища уникальный символ. Такой, который бы не ущемлял интересов ни одного из народов, населяющих полуостров. Грифон и оказался таким символом. Он словно бы специально вынырнул из небытия минувших тысячелетий, чтобы заступить на службу на главном опознавательном знаке республики.

В лапе чудного зверя – раскрытая раковина с голубой жемчужиной. Жемчужина – это и есть Крым. Получается, что грифон выступает в роли хранителя полуострова, история которого началась много тысяч лет назад.

Откуда они взялись?

По легенде, крылатые бестии из Гипербореи однажды были занесены в страну скифов северным ветром Бореем. Не долго думая, они стали отбирать у кочевников золото. И тогда скифы обратились за помощью к богине Табити. Вняв их мольбам, богиня «создала в небе светящуюся тропу, по которой грифоны вернулись домой».

В числе последних нумизматических поступлений, посвященным мифическому грифону, следует назвать 5 долларов 2016 года Соломоновых Островов. На этом инвестиционном дензнаке (2 унции серебра) образ зверя со вкусом обыгран переходом полированных фрагментов рисунка в матовые.

«Звери Королевы»

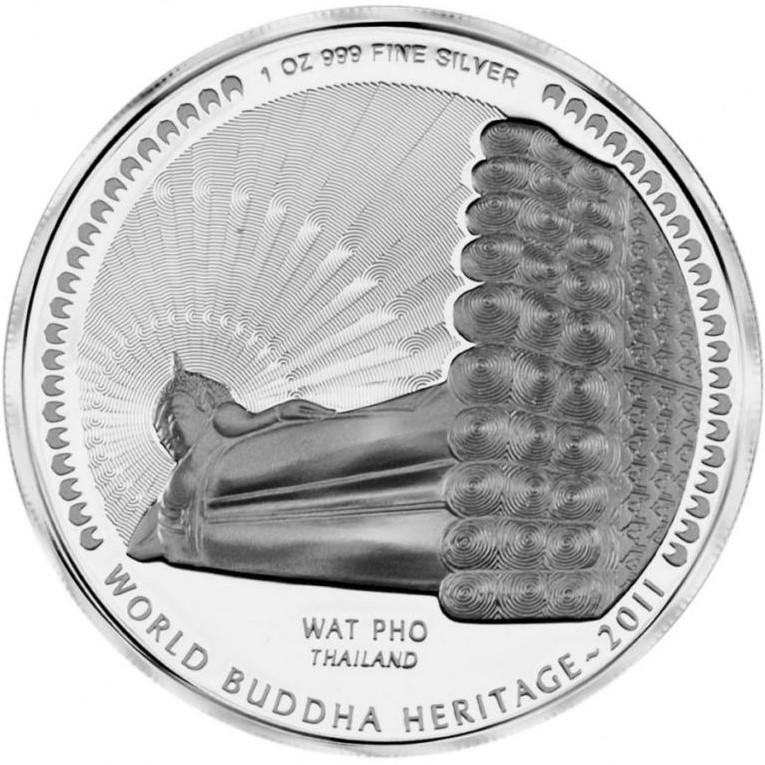

Или взять, к примеру, чудище на инвестиционной монете в 5 фунтов стерлингов Великобритании. Из серии «Звери Королевы». Это одно из десяти геральдических существ, «охранявших» коронацию Ее Величества королевы Англии Елизаветы II (Вестминстерское аббатство, 2 июня 1953 г.). Крылатый хищник списан с двухметровой скульптуры, созданной Джоди Кларком специально для этой торжественной церемонии.

Последними «нумизматическими» грифонами на сегодняшний день может похвастать Греция. В 2019 году мифический зверь занял почетное место на памятной монете в 5 евро, посвященной 100-летию Фонда консигнационных вкладов и кредитов. При этом изображенное там чудище было позаимствованно гравером с уже упоминавшихся ранее античных понтикапейских статеров.

А годом позже в память о столетии присоединения к Греции исторической бласти Фракия, грифон появился и на биметаллической монете в 2 евро. Правда конкретно этот образ изначально украшал древние монеты уже материковой Греции.

(скриншоты изображений из открытых источников)

Об обнаружении в древних слоях Земли скелетов грифонов нам ничего не известно. Из чего легко сделать логический вывод, что эти чудища – всего лишь вымышленные существа. Коих в дрвених и средневековых бестиариях всегда хватало. Но если судить по коллекционным монетам, отмеченным таинственными образами полульвов-полуорлов, люди пока не готовы отказываться от их услуг. И, ссылаясь на опыт своих далеких предков, по-прежнему доверяют им охрану метериальных и духовных ценностей.

* Сочетающие в своём облике черты различных существ.

** Часть территории средневековой Ливонии.

*** «saka» скифы называли оленя.

Часть 1 читайте здесь