Со стороны они напоминают гигантские столы, сидеть за которыми было бы удобно разве что сказочному Гулливеру или библейскому Голиафу. Слово дольмен буквально и переводится как каменный стол (брет. taolmaen). Принято считать, что большая часть дольменов Европы возводилась между 3500 и 2800 гг. до н. э., в эпоху неолита.

Конструкция таких мегалитов* проста – несколько вертикально поставленых (или вкопаных) валунов накрыты сверху одной или несколькими массивными каменными плитами. В большинстве своем необработанными, либо лишь частично обтесанными.

Так как внутри отдельных дольменов обнаружили человеческие кости и даже целые скелеты, было решено, что они играли роль захоронений. Этаких погребальных ящиков. Но скорее всего таким образом их использовали уже в более поздние эпохи. Так сказать, вторично, и, вероятно, совсем не по назначению.

Природные холмы

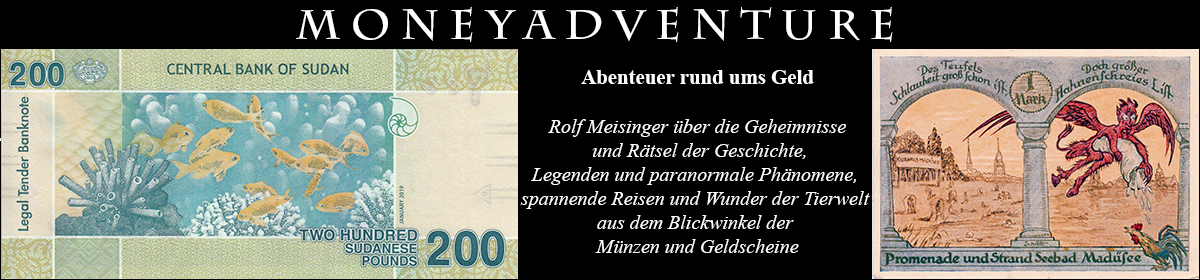

Кстати, изначально дольмены целиком засыпались землей. Но в таком виде их сохранилось немного. Чаще встречаются мегалиты без защитных курганов. Как на суррогатных 50 пфеннигах 1921 года из Экернферде (земля Шлезвиг-Гольштейн), где увековечен один из дольменов у села Биркенмор.

До сих пор неясно, кем и когда они возводились. Профессиональные исследователи и любители продолжают выдвигать версии и выстраивать теории. Но в разбросанных по всему свету дольменах многое не поддается разумному объяснению. Нам ничего не известно об авторах порой грандиозных каменных проектов. Кем они были и откуда пришли.

У изучающих мегалиты археологов иногда складывается впечатление, что их создатели появились как бы в одночасье. И когда «мода» на возведение циклопических конструкций прошла, бесследно исчезли. Правда между появлением первой и последней мегапостроек лежит не одно тысячелетие. Но следы загадочных зодчих в истории обрываются столь резко, что кажется будто в один прекрасный момент они вместе со своим нехитрым скарбом загрузились в некие летательные аппараты и навсегда покинули нашу планету. Кстати, сторонников версии о внеземном происхождении авторов циклопических сооружений становится все больше. Есть среди них и именитые историки, и опытные археологи.

Головная боль для ученых

Современное представление о предназначении древних мегалитических сооружений сформировали научные труды датского археолога Йенса Якоба Асмуссена Ворсо (1821-1885). Считается, что посвятивший себя изучению первобытной истории Дании Ворсо сумел доказать, что «гигантские курганы на севере Европы являются не местом культа либо принесения в жертву, а гробницами» (кстати, это ему принадлежит и предложение поделить каменный век на палеолит и неолит**).

Почти все уцелевшие дольмены и тумулусы (купольные гробницы) Германии обзавелись в ХХ веке собственными порядковыми номерами. Впервые за числовое упорядочение немецких мегалитов взялся исследователь древней истории Эрнст Шпрокхоф (1892-1967). Он описал почти 900 мегалитических сооружений и нумерацией по Шпрокхофу пользуются по сей день.

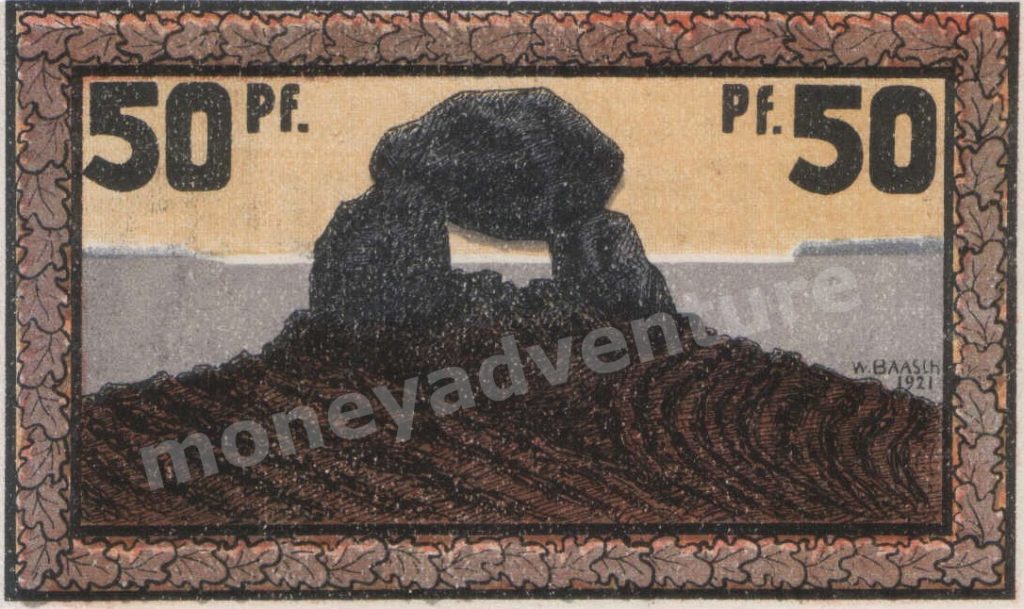

В гостях у «Визбекского жениха»

(окрестности Вильдесхаузена в земле Нижняя Саксония, 2016 г.)

И все-таки зачем понадобилось их создавать? С какой целью тяжеленные глыбы перемещались на огромные расстояния и устанавливались в строго определенных местах? Например, все 79 гранитных и базальтовых блоков Стоунхенджа вырубались в каменоломнях за 230 километров от места, где находятся теперь***. В высоту они достигают 8 метров и весят до 50 тонн. А общий диаметр культового сооружения составляет 114 метров.

Имеются доказательства, что и самый большой из устоявших монолитов Бретани (Франция) высотой в 9,5 метров и весом почти в 150 тонн к месту своего назначения тоже транспортировался.

С уверенностью можно утверждать лишь одно. Где только это было возможно, зодчие неолита пользовались услугами «природной кухни». К примеру в постройке тумулусов охотно применялись валуны, оставшиеся лежать после отступления ледников. Они во множестве встречаются и сегодня. О чем свидетельствуют, в том числе, и рисунки на немецких нотгельдах первой четверти ХХ века.

Могилы великанов

Людям разных эпох присуще свое отличное от других понимание окружающего мира и законов природы. В представлении древних язычников дольмены были делом рук великанов. В немецком языке для их определения часто используется слово хюненграб (Hünengrab). Оно происходит от двух немецких слов Hüne, что значит «великан» и Grab – могила. Еще в XVII веке немцы верили, что в каменных гробницах, которые и сегодня в изобилии встречаются на просторах Германии, покоились останки древних гигантов.

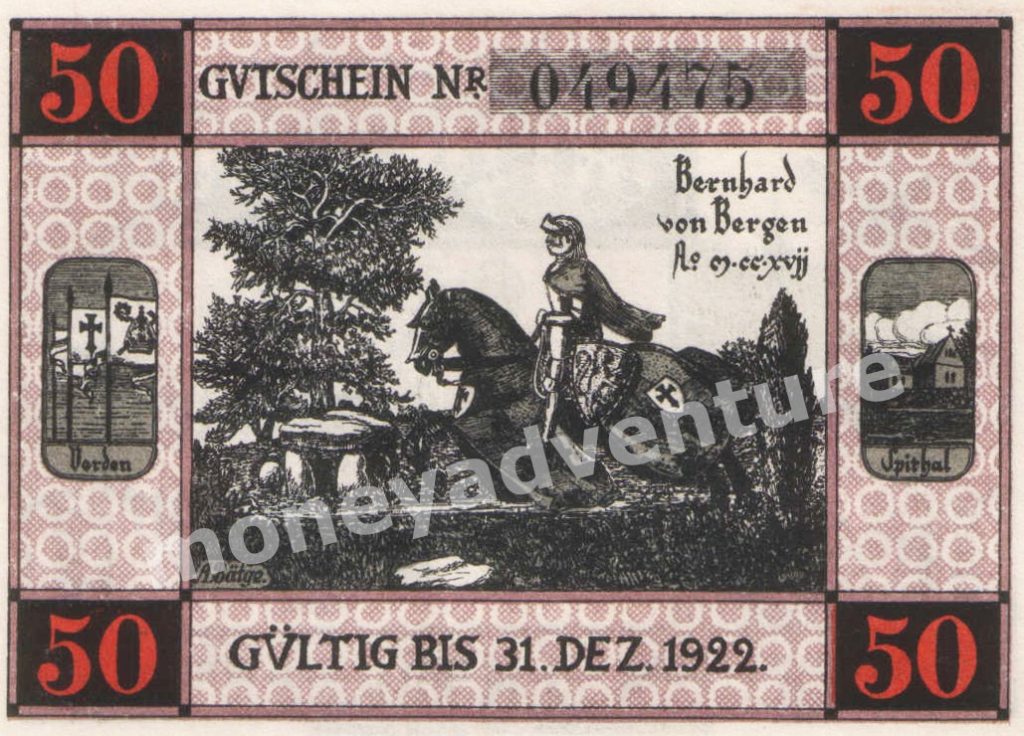

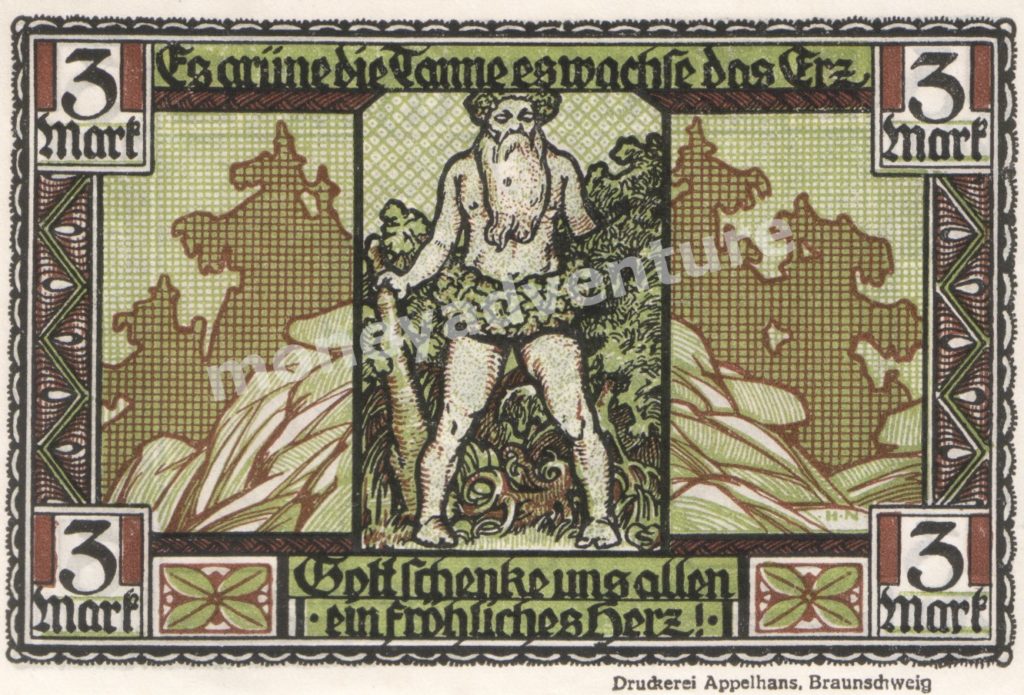

Немецкий фольклор изобилует историями о похождениях великанов. То они выступают в роли грозных воителей, меряясь силами друг с другом. То устраивают территориальные тяжбы с не менее своенравными гномами. А то совершенно даром оказывают людям по-истине «великанские» услуги – вычищают русла рек, срывают с пути скалы или прорубают в горах тунели. Интересно, что на немецких нотгельдах хюны также изображаются либо в окружении огромных валунов, либо перетаскивающими обломки скал (на строительство дольменов?).

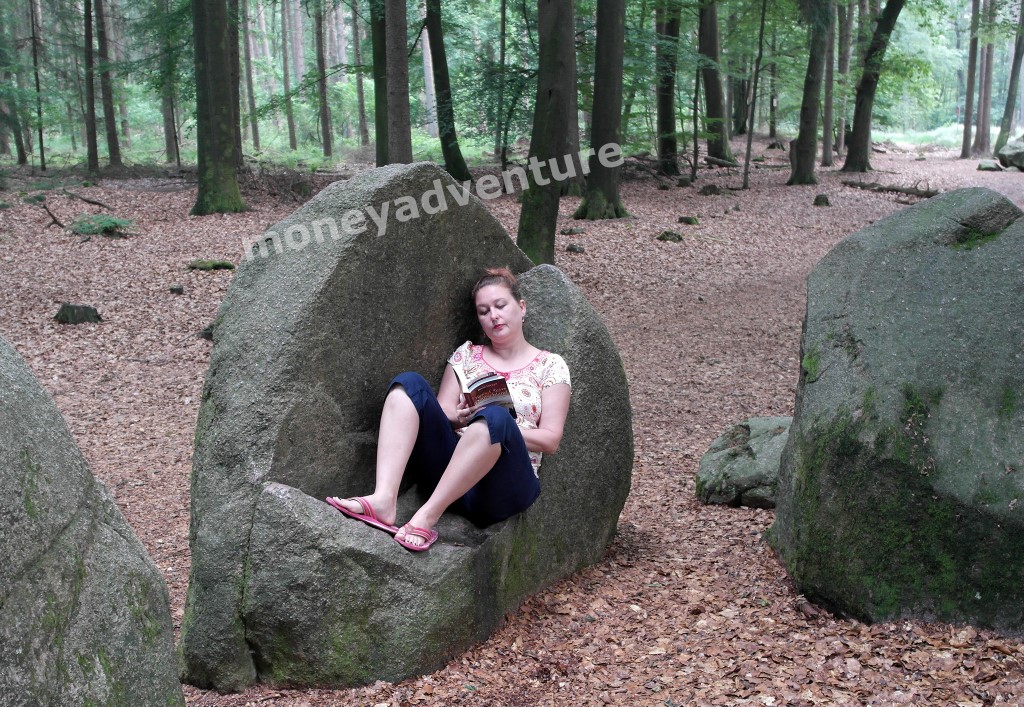

Дольмен-великан

Для археологов, изучающих доисторическую эпоху, окрестности городка Альберсдорф (земля Шлезвиг-Гольштейн) – своеобразная пещера Али-Бабы. Именно там сосредоточены наиболее примечательные мегалитические аттракционы северо-западной Германии. Среди них и знаменитый дольмен Бруткампштайн (Brutkampstein), занявший почетное место на одном из местечковых нотгельдов.

Сей великан (№ 150 по Шпрокхофу) даже увековечен на гербе городка, на территории которого находится. Кстати, изображения неолитических сооружений присутствуют в геральдике более чем 65-ти населенных пунктов Германии. В основном это как раз дольмены.

На перекрытие Бруткампштайна пошел самый большой (10 м в обхвате и 25 т весом) из «дольменных» монолитов в земле Шлезвиг-Гольштейн. Сравнительно небольшие опорные камни этого дольмена-гиганта кажутся раздавленными непомерной ношей.

Бруткампштайн находится на городской окраине, в парке у местной школы. Окружившие его вековые дубы с причудливо переплетенными сучьями, образуют тенистый сквер, в котором приятно укрыться от летнего зноя. Интересно, что некоторые из этих деревьев еще можно узнать на репродукции с дензнака почти столетней давности.

Мегалит на нотгельде назван древнегерманским жертвенным алтарем (Altgermanischer Opferaltar), что указывает на его далекое языческое прошлое. Когда-то его навещали молодые пары в надежде заручиться поддержкой духов природы. В дар Фрейе – богине любви, весны и плодородия (а также сражений и смерти) – древние германцы приносили цветы и ягоды. А чтобы усилить эффект от жертвоприношений, прикасались к магическому валуну особым способом: парни терлись гениталиями, а девчата съезжали с камня, оголив зад!..

Фрейя

В 2017 году в честь богини Фрейи была выпущена занятная коллекционная монета с номиналом в 2 доллара (первая монета в серии «Скандинавские (северные) богини»).

Фрейя показана там в обществе своих тотемных животных: золотого кабана, верхом на котором она носилась по полям сражений, и одной из двух кошек, которых запрягала в свою волшебную колесницу. На плечи богини наброшена накидка из соколинных перьев, позволявшая ей летать. А на ее груди красуется магическое украшение из янтаря и золота, над которым в поте лица трудились целых четыре гнома. Подвязка для меча у Фрейи символизировала созвездие Ориона, которое северные народы Европы иначе как Поясом Фрейи и не называли. На монете просматривается и еще одна интересная деталь! Над холкой секача видны наконечники копий с флажками и рукоятки мечей, больше похожие на могильные кресты. Это своеобразный намек на то, что Фрейя нередко помогала девам-воительницам валькириям. Унося с ратных полей души почивших героев в царство богов.

* Термин «мегалиты» был предложен в 1849 г. английским исследователем А. Хербертом в книге «Cyclops Christianus». В 1867 г. принят официально на научном конгрессе в Париже.

** Оба этих понятия в археологии ввел английский энциклопедист Джон Люббок (1834-1913)

*** По другим сведениям монолиты для Стоунхенджа доставлялись из каменоломен Пембрукшира (англ. Pembrokeshire, графство на юго-западе Уэльса). А это больше чем 380 км по прямой.

продолжение читайте здесь